Dans l'ombre de la Terre

Une nouvelle méthode de détection des phénomènes aériens non identifiés (UAP) consistant à rechercher des lumières dans le cône d'ombre de la Terre a été dévoilée.

La chasse aux phénomènes anormaux non identifiés se poursuit. Dans un nouvel article publié dans une revue avec comité de lecture, le Dr Villarroel et ses coauteurs expliquent comment l'ombre de la Terre dans l'espace serait un endroit idéal pour rechercher des plateformes avancées émettant de la lumière.

Ce phénomène d’ombre est particulièrement visible lors des éclipses lunaires, lorsque le cône d'ombre est projeté sur la surface de la Lune, obscurcissant la lumière lunaire. La Terre projette cette ombre en permanence dans l'espace. Toute lumière enregistrée dans cet environnement ne pourrait provenir de la réflexion de la lumière solaire sur un corps réfléchissant. Il s'agirait plutôt d'une source ponctuelle transitoire dans l'espace lointain, d'un type de plasma inconnu présent dans la haute atmosphère qui parvient à rester stable sans énergie solaire, ou d'une plateforme avancée non répertoriée, telle qu'un satellite espion. Si l'on peut s'interroger sur ce dernier exemple, étant donné qu'il serait contre-productif pour des satellites espions d'émettre de la lumière, car cela révélerait leur position, l'imagerie laser par satellite est déjà utilisée en science planétaire pour surveiller la Terre.

Les auteurs expliquent comment ils ont testé leur méthode. Voici quelques extraits de leur article :

La Zwicky Transient Facility (ZTF ; Bellm et al. 2019 ; Graham et al. 2019) est un programme d'observation transitoire à grand champ non ciblé qui observe des événements transitoires allant des objets du système solaire à de puissants événements extragalactiques à l'aide de son système d'acquisition systématique de données.

Les analyses de cette section concernent trois ensembles d'échantillons d'images du ZTF.

Pour l'échantillon A, nous avons sélectionné des alertes transitoires provenant d'une enquête transitoire publique du ZTF (avec l'aimable autorisation d'Igor Andreoni). L'ensemble de données que nous avons recherché couvre la période allant du 1er juillet 2019, date à laquelle la classification par apprentissage profond réel/faux est devenue disponible (Duev et al. 2019), jusqu'au 1er août 2022. L'ensemble de données a exclu de la recherche les champs ZTF proches du plan galactique afin de réduire la contamination par les éruptions stellaires de naines M et d'autres types de transitoires rapides provenant de sources astrophysiques situées dans la Voie lactée. Pour ce faire, nous avons ignoré les champs présentant une extinction galactique supérieure à E(B - V) = 0,3 mag aux coordonnées centrales des champs (à l'aide des cartes de poussière de la collaboration Planck (2014)) conformément à Andreoni et al. (2020).

Les transitoires ponctuels ne sont en principe visibles que sur une seule image avant de disparaître. Cela nous limite aux transitoires qui, lorsqu'ils sont brillants et détectables (plus brillants que ∼ 20,5 mag), persistent pendant une durée inférieure à la somme du temps d'exposition et de la différence de temps avec les images suivantes ou précédentes (ce qui correspond à ∼ 30 secondes, puisque l'image suivante est capturée immédiatement après). Chaque alerte incluse dans l'échantillon comporte au moins 5 autres alertes dans la même image (c'est-à-dire même champ, même JD) qui ont également été détectées une seule fois pendant le relevé ZTF, afin de se concentrer sur plusieurs transitoires. Toutes les sources situées à moins de 1,5 seconde d'arc d'un objet catalogué ont été écartées. De même, toutes les sources situées à moins de 10 secondes d'arc d'astéroïdes catalogués ont été supprimées. Nous avons obtenu 11 029 alertes transitoires à examiner de plus près.

Sur l'échantillon de 11 029 candidats, 262 (2,4 %) des exemples se trouvent dans l'ombre de la Terre, ce qui exclut tout reflet spéculaire pour ces cas particuliers.

Cet exercice nous a permis d'identifier rapidement un ensemble de classes dignes d'intérêt :

(1) les images affectées par une différence de profondeur (limite de magnitude différente) ou d'autres problèmes d'observation ;

(2) deux images montrant comment un transitoire court est d'abord visible sur une image, puis un autre transitoire est visible sur une deuxième image ultérieure (dans presque tous les cas de ce type, le transitoire est d'abord visible dans la partie est de l'image, puis dans la partie ouest, ce qui suggère un objet en mouvement) ;

(3) des images montrant le mouvement synchronisé de plusieurs objets se déplaçant d'est en ouest ;

(4) des événements qui ont été, à titre préliminaire, identifiés comme des candidats à des transitoires multiples.

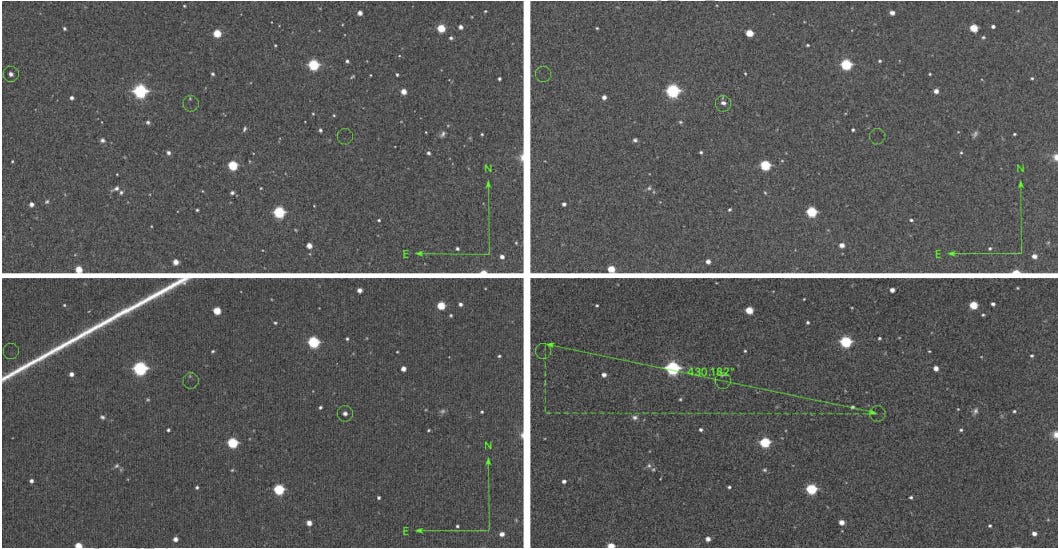

Deux cas de cette dernière catégorie ont été jugés intéressants :

Le deuxième candidat est un bon exemple d'objet non catalogué qui pourrait être intéressant si l'on disposait de plus d'informations. La figure 4 montre un ou plusieurs objets de magnitude ∼17 qui n'ont pas de correspondance dans la base de données JPL Horizons en avril 2025.

Cet objet (ou ensemble d'objets) se produit à environ 0,07 seconde d'arc s −1 de l'écliptique, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'un astéroïde. D'autre part, si cette séquence représente plusieurs images du même objet, alors son mouvement apparent en ascension droite est environ 6 fois supérieur à celui des astéroïdes typiques de la ceinture principale, ce qui suggère qu'il est plus proche de la Terre.

Figure 4. Objet proche de la Terre ou triple transitoire ? Le ou les objets d'intérêt se trouvent dans un rectangle de 1000 secondes d'arc centré sur R.A. (J2000) = 145,2448564 et Dec. (J2000) = 15,6224391, J.D. = 2459256,8096296 ; voir le tableau 2 pour les coordonnées astrométriques. Un objet lumineux est visible dans le coin supérieur gauche de la troisième image (en bas à gauche), peut-être un météore ou un avion. Une quatrième image dans la bande g sans objet détecté est ajoutée à la séquence (en bas à droite) pour montrer la déviation par rapport à une trajectoire rectiligne.

Nous notons qu'avec seulement 2 ou 3 expositions de 30 secondes sur chaque champ chaque jour, il est difficile, voire improbable, de trouver plusieurs transitoires s'ils se produisent en moins d'une demi-heure. Nous notons également que le cas hypothétique d'un double transitoire pourrait être impossible à distinguer d'un astéroïde s'il n'apparaît que sur deux images, et ne pourrait être distingué que par le fait que les astéroïdes se déplacent toujours d'est en ouest.

Pour la présente étude de validation de principe, nous avons examiné manuellement les détections afin de déterminer quels types d'objets apparaissent ou non dans ces échantillons, plutôt que de produire un catalogue exhaustif des résultats.

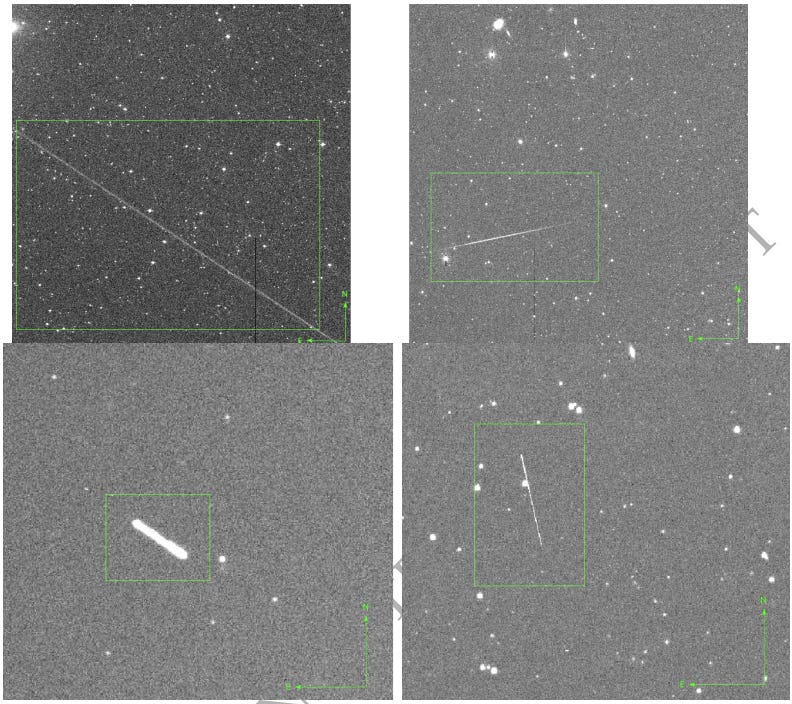

Par exemple, la figure 7 présente quelques exemples d'objets laissant des traînées provenant de B/IV. Les traînées ressemblant à celles-ci peuvent appartenir à l'une des catégories suivantes :

(i) météores ;

(ii) lumières d'avions à haute altitude ;

(iii) astéroïdes proches de la Terre situés au-delà du cône d'ombre ; ou

(iv) objets émettant de la lumière au-dessus de l'atmosphère et se déplaçant dans le cône d'ombre.

Figure 7. Exemples de traînées trouvées près du centre de l'ombre, tirés de B/IV. Les dimensions des cadres dans les panneaux supérieurs sont (a) 46,3 × 31,9 arcmin et (b) 25,2 arcmin × 16,6 ; dans les panneaux inférieurs : (c) 1,7 × 1,4 arcmin et (d) 2,6 × 3,8 arcmin. Les trois premières images (a) à (c) sont considérées comme des observations d'objets réels, tandis que la quatrième (d) est probablement un rayon cosmique en raison de l'étroitesse (FHWM d'environ 1 seconde d'arc) et de la largeur uniforme de la trace malgré les fluctuations de luminosité. Compte tenu du temps d'exposition de 30 secondes et en supposant que les objets sont liés gravitationnellement à la Terre, l'objet (a) se déplace à des vitesses angulaires compatibles avec des orbites inférieures à < 14 000 km, tandis que l'objet (b) correspond à une altitude d'environ 20 000 km. Les deux objets sont probablement des météores (voir texte). (c) Cet objet non catalogué (absent de la base de données MPC en avril 2025) se trouvait à 4,5◦ du centre de l'ombre et est probablement un astéroïde héliocentrique inconnu. S'il se trouvait plutôt sur une orbite géocentrique circulaire, la longueur de la traînée impliquerait une altitude de près de 200 000 km, où le rayon de l'ombre n'est que d'environ 2◦.

Il convient de noter tout particulièrement un objet ou un ensemble d'objets non répertoriés, illustrés à la figure 4 et décrits dans le tableau 3. Bien que ces objets soient situés à quelques degrés de l'écliptique, ils ne figurent pas dans la liste des petits corps du système solaire établie par le JPL ni dans le catalogue du Minor Planet Center en avril 2025. De plus, si l'une des paires de trois détections représente un astéroïde, celui-ci se déplace dans le ciel à environ 4 arcseconds par minute, soit plusieurs fois plus vite qu'un astéroïde de la ceinture principale à opposition. Cela laisse deux interprétations possibles. Premièrement, ce cas pourrait être similaire aux cas multiples de transitoires groupés d'origine inconnue présentés dans (Villarroel et al. 2021 ; Solano et al. 2024). Une deuxième possibilité est que ces détections représentent un seul objet en mouvement (par exemple, un vaisseau spatial humain télécommandé ou un astéroïde). Cela illustre bien pourquoi la triangulation est nécessaire pour lever l'ambiguïté de ce type d'événements.

L'étude automatisée des échantillons B et C à l'aide de NEOrion a permis de détecter et d'étudier de nombreux autres objets intéressants. Nous avons détecté des milliers de sources ponctuelles intéressantes (potentiellement des flashs), mais aussi de nombreuses traînées, qui pourraient faire l'objet d'une étude complémentaire. Les traînées illustrées à la figure 7 se trouvent à quelques degrés du centre de l'ombre (tableau 9). Les traînées qui traversent toute l'image, comme celle en haut à gauche de la figure 7, sont probablement des météores. L'exemple montré en haut à droite est entièrement contenu dans un seul cadre d'image. L'explication la plus probable est qu'il s'agit d'un météore frappant l'atmosphère à un angle prononcé. La FWHM de la section transversale est compatible avec les psfs stellaires de la scène, ce qui suggère une enveloppe de gaz ionisé mesurant moins de 0,5 m de diamètre si elle se trouve dans la haute atmosphère. Il pourrait également s'agir d'un objet lumineux dans l'ombre de la Terre, orbitant à une altitude d'environ 20 000 km.

Les limites méthodologiques de cette étude seront atténuées par le nouveau projet ExoProbe, voir Villarroel & Marcy (2023). Ce projet vise à construire un réseau de télescopes équipés de caméras CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) à haute résolution afin de rechercher des artefacts et des sondes extraterrestres dans le système solaire interne, à la recherche de flashs courts (de l'ordre de la seconde à la fraction de seconde) associés à des objets technologiques d'origine extraterrestre potentielle.

L'un des principaux avantages de cette étude est que sa méthode est extrêmement peu coûteuse. En utilisant des données existantes, elle identifie des candidats prometteurs qui peuvent être vérifiés par la suite à l'aide d'imageries directes et d'outils spécialement conçus pour traquer les PAN.

La recherche d'exosondes ne fait que commencer.