Dalek, l’œil intelligent qui traque les OVNIs sans perdre la tête.

Alors que le mystère des « PAN » reste entier, une nouvelle approche fait parler d’elle dans les cercles scientifiques : Dalek, une caméra autonome et intelligente.

Le nom n’a pas été choisi au hasard : à l’instar des célèbres ennemis robotiques de Doctor Who, les « Daleks », ce dispositif de surveillance s’inspire de la science‑fiction pour mieux souligner son caractère scientifique.

Mais attention : ici, pas de chasse aux extraterrestres. Le projet repose sur un subtil équilibre entre innovation technologique, rigueur méthodologique et prudence dans l’interprétation des résultats.

Une “sentinelle du ciel”

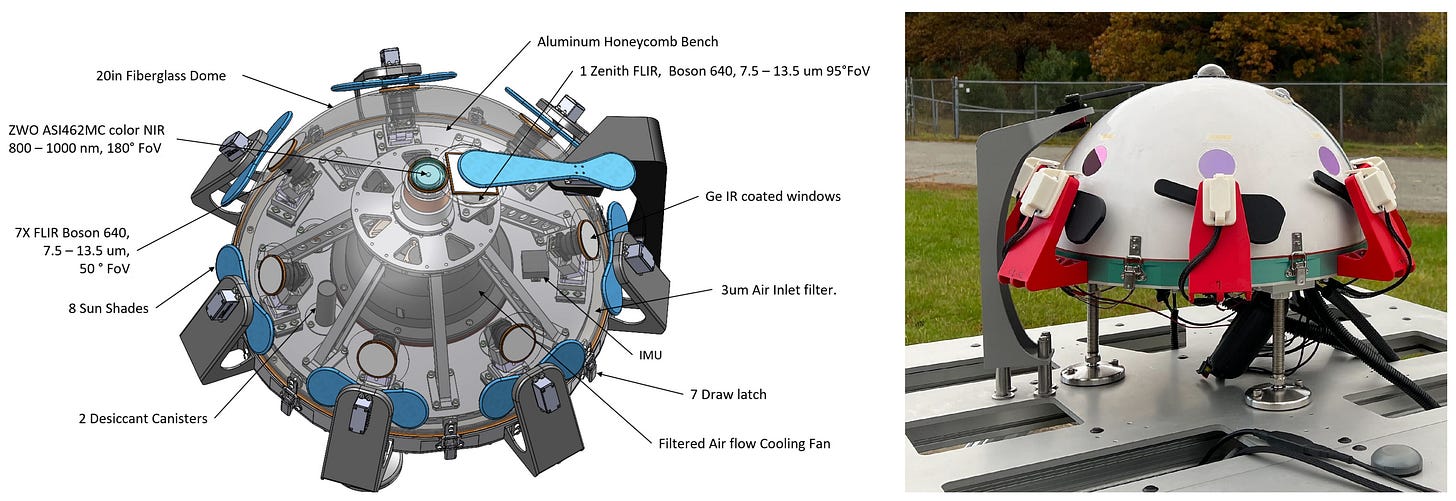

Le système Dalek, mis au point par des chercheurs du Galileo Project (Harvard), ressemble à une demi-sphère hérissée d’objectifs. Huit caméras infrarouges montées en hémisphère scrutent le ciel dans toutes les directions, tandis qu’une neuvième caméra filme en lumière visible. Installé à l’observatoire de Whitin, dans le Massachusetts, Dalek a un objectif simple : tout voir, tout le temps, sans cligner des yeux. Et ce qu’il voit, il le transmet à une intelligence artificielle embarquée qui détecte, suit et classe automatiquement chaque objet.

L’IA au service de la méthode scientifique

L’algorithme de Dalek est entraîné à reconnaître des cibles connues — avions, drones, oiseaux, satellites — puis à signaler toute trajectoire ou signature qui sort de ces catégories. En cinq mois d’essais, plus de 500 000 trajectoires ont été enregistrées : 16 % ont été classées comme atypiques, et 144 cas sont restés non catégorisés après revue humaine. Ces anomalies ne constituent pas des preuves d’extraterrestres, mais elles méritent un examen approfondi, sans préjugés.

Rigueur, pas précipitation

Le protocole Dalek n’autorise aucune conclusion hâtive. Les chercheurs savent que de nombreux artefacts (reflets thermiques, oiseaux au vol particulier, erreurs de calibration) peuvent générer de fausses pistes. Chaque anomalie fait l’objet d’un examen détaillé, toutes les données sont publiques, et les analyses sont reproductibles. C’est cette discipline qui garantit la crédibilité du projet.

Vers un réseau mondial d'observation

Deux nouveaux Daleks doivent bientôt rejoindre le prototype du Massachusetts, l’un en Pennsylvanie, l’autre au Nevada. En triangulant les trajectoires, on pourra estimer précisément la taille, la vitesse et l’altitude des objets. À terme, Dalek pourrait s’intégrer à une station d’étude multisensorielle (son, radio, spectre visible), formant une plateforme ouverte de surveillance scientifique du ciel.

Une innovation au service de la connaissance

Dalek ne cherche pas à confirmer des théories sur la vie extraterrestre : il vise à rendre l’inconnu mesurable. En combinant capteurs thermiques, IA et big data, le projet propose une méthode rigoureuse pour identifier ce qui ne correspond à rien de connu. Et si un jour un objet vraiment inexplicable surgit, la science disposera des données nécessaires pour l’étudier — sans croire, mais en comprenant.

Le projet Dalek illustre parfaitement l’alliance entre innovation instrumentale, méthode scientifique rigoureuse et prudence interprétative. En déployant des capteurs infrarouges grand‑champ et des algorithmes d’IA de pointe, il montre qu’il est possible d’observer le ciel avec une précision inédite et sans biais humain. Toutefois, loin de toute quête sensationnaliste, Dalek s’appuie sur des protocoles stricts : chaque anomalie fait l’objet d’une vérification systématique, toutes les données sont accessibles et les conclusions ne sont tirées qu’à la lumière d’analyses approfondies. Ce modèle de recherche, centré sur la mesure et la reproductibilité, jette les bases d’une étude sérieuse des PAN – où l’on n’interprète les phénomènes qu’après les avoir soigneusement quantifiés et validés.

«Observer d’abord, interpréter ensuite : telle est la devise du Galileo Project. »

— Avi Loeb, astrophysicien, Galileo Project